2021-11-24 14:51:15

李永才(四川)

说起红庙子街,从街名来看想必与寺庙有关。在清朝之前这里并没有形成街巷,清朝时官府在这片区域上建起了一座“准提庵”,虽然庙宇规模不算大,但是很有特色。庙子四周的围墙都刷成一片棕红,很远的地方就能看见,因此百姓取名为“红庙子”。清康熙二十七年(1688年)的准提庵,通红的围墙内香火缭绕,很是一派前清盛世的景观。因庙聚人成巷,一条窄街小巷日渐形成,直到光绪五年(1879年),正式命名为红庙子。清宣统年间,庙毁不存,民国初在“准提庵”旧址上建了一所榴荫小学,解放后改为红庙子小学。红庙子,作为街名,便一直沿袭至今。

与红庙子街口南北相交的是鼓楼街,说起这鼓楼街,历史更为久远。明万历年间这里建有一座钟鼓楼,张献忠驻成都时毁于战火,清末在旧址上重建钟鼓楼,楼上置有钟、鼓,“击鼓报时辰,敲钟报火警,钟声紧叩,惊扰里巷;鼓声鸣动,遥传数里”。因此,钟鼓楼又名韵远楼,民间呼之为“鼓楼”。鼓楼建造别致,琉璃瓦屋顶,飞檐走角,古朴凝重,是老成都一景,为锦城胜迹之一。清宣统年间,鼓楼上的钟声变喑哑,被成都名士傅崇矩列为成都十四大怪谈之一 ——“鼓楼街上之大钟撞之不鸣”。鼓楼街比红庙子街长,有鼓楼南街和北一街至北四街。1953年,鼓楼被拆除,鼓声成为绝响,胜景从此不复。鼓楼街地处老成都城市中心,历经多轮城市营造的变迁,如今这里已是宽阔整齐的街道。说起来,我与鼓楼街还有一些不解之缘。鼓楼北三街1号,处于红庙子与鼓楼街的十字路口,这里也是我人生之旅的路口。

1992年初,成都市工商局新办公楼在此落成,我当时在二楼的企业监督管理处做一个职员,处里的同事多是从其他部门抽调来的,年轻人多,清一色城里长大的孩子,没多久,这个处就解散了,当时李再光处长认为我在文章方面有一点长处,就推荐我去了局办公室。一起工作的,有从西藏调来的张雪明和从四川大学工商专业硕士毕业的范秋萍,张雪明算是干文秘的行家,而我却是半路出家,秘书工作一窍不通,幸得有乐于助人的万维国副主任的悉心指教,得以较快上手。

现在想来,文秘干一年多,刚开始还有点新鲜感,后来只剩下乏味。没多久,就趁报送材料之机,“麻起胆子”直接向一把手邵文库同志汇报了希望换一个差事的想法。没想到,两个月后,我的小愿望还真实现了,被安排去了成都商标事务所,不管怎样,作为法律专业的毕业生,这也算是专业对口。所长李枝龙当过工商干校校长,能说会写,性格刚直,我与之相处还比较投缘。在事务所涉外代理部,与四川外语学院学法语的刘梅一起,从事马德里商标国际注册代理及涉外商标案件处理,每天除了忙于日常事务,在知识产权领域也学习积累了不少知识和经验。干了几年自觉有点洋盘儿的事情,增长了见识,抬升了眼光,小日子过得还算巴适。

过了两年,承蒙石启学、俞世杰、文意中等指点,我有幸被选为机关团委书记,后来又做了法制处副处长,先后在政工处和法制处工作了几年。就这样,我在红庙子这个十字路口摸索人生,知道自己从哪里来,却不知道要往哪里去,恍惚5年多的时光,转瞬即逝,红庙子周边的酥白肉、耗子洞张鸭子等大小餐馆都留下了我们的经典吃相,却没有多少奇闻轶事值得回忆。唯有楼下曾经风靡一时的民间股市可以在此说道一下。

大名鼎鼎的红庙子,原本不过是一条200多米长的破落街道,却在上个世纪90年代骤然兴盛,成为热闹非凡的股票街市。今天,每当人们走过红庙子,往往会浮现出上世纪九十年代初,这里摩肩接踵、水泄不通的交易场景。一些狂热的炒股串串从楼上扔装满钱票的麻袋下来,茶座的盖碗茶旁码起一捆捆纸币;一张张花花绿绿的股票和一叠叠人民币在买者和卖者之间流连,场面蔚为壮观,现在也不明白那是一种怎样的疯狂!这条东西走向的小街,曾有多少传奇故事在此演绎,又让多少人痴迷忘返……

1978年改革开放,让中国进入了一个全新的阶段。就在这一年,中国资本市场的四梁八柱初步搭建。上世纪90年代初,上海证券交易所和深圳证券交易所先后鸣锣开放,一大批最早进行股份制改革的企业乘着上市的东风驶向资本市场的汪洋大海。就在沿海城市立足改革开放的潮头,踏浪而行时,处于西南腹地的四川成都,也有一股热情正在蓬勃涌动,这股热情把一个叫“红庙子”的街道推上了历史舞台,成了中国资本市场发展史中抹不掉的一笔,也成了老成都人难忘的记忆。

四川虽然偏居西南一隅,但却是全国股份制试点起步较早的省份之一。1980年,成都市工业展销信托股份公司获得了政府批文,要建展销大厦,为了筹措建设资金,便率先搞起了“股份制”。据称,这是1949年后,我国的第一例“股份制”样本,这所大厦(即蜀都大厦)建成之后,也成为了当时成都的地标性建筑。而到了1988年,四川省已有36户国有大中型企业和15户企业集团进行股份制试点,其中部分企业也开始发行股票。

成都钢管厂工益债券作为一种新鲜事物一度引发了当时成都市民的追捧。那时,在成都建设银行第二支行当出纳的邹晖,也感受到了那股热度。“公司当时买了很多一级半市场的纸质股票来给员工当福利,除了钢管厂的工益债券外,还有天津玻壳的股票、菊乐的股票等,其中很多企业都是自己发行股票。”邹晖说,尽管那时候还算是金融圈的工作人员,但股票到底是什么,却不甚了解。那时候,从上海与深圳股市上传回来的各种财富传奇,也开始影响对股票懵懂却又充满好奇的成都人,手持各种股权凭证的人开始寻找变现的渠道。

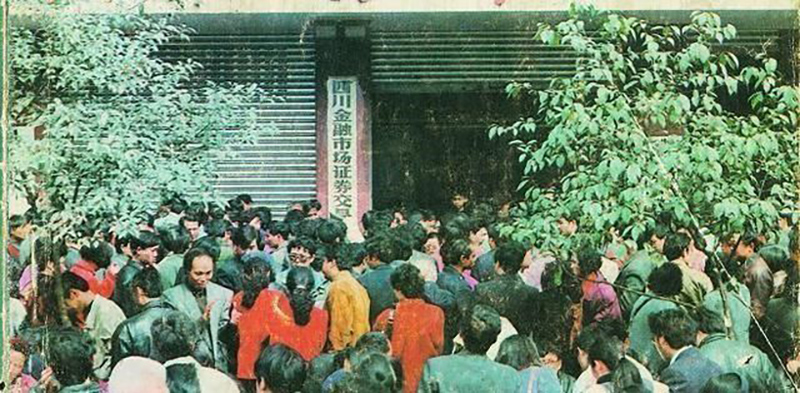

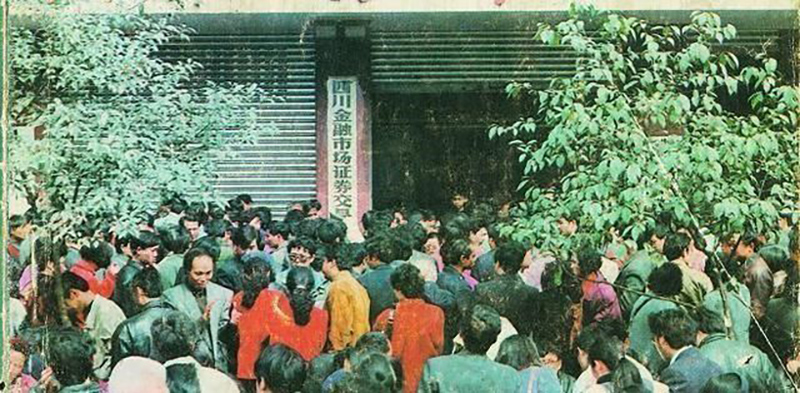

1992年,红庙子诞生了第一家证券行——四川金融市场证券交易中心,从此这条小街开始热闹起来,逐渐演变成了中国第一个自发的、规模最大的证券交易市场。就在这一年,一些手持股权凭证的人三五成群地往红庙子聚集,短短几个月时间,红庙子街上就聚集了成千上万的人。交易最辉煌的时候,这条街寸步难行,街上收购股权证的小摊发展到了上千家,沿红庙子街一字排开,从最早的寻求股权变现,逐渐兴起一阵轰轰烈烈的民间股权交易热潮。在这里,诞生了成都甚至四川的第一代“股民”,很多人第一次接触到了股票,并通过一张“纸飞飞”赚到了第一桶金,也有不少人在这里尝到了人生最大的失意。

最早在“红庙子”街上交易股权证的人都是三三两两的,在路口抬一块黑板,上面写着收购股票的名称。当时有人路过,甚至还不知道这做的是哪门子营生。那时候买卖股票非常简单,股权证都印成八寸见方的纸张,上面印着股份公司名称、每股面值、股数、董事长名字、公司注册地等。交易则像在菜市场买菜一样,可以讨价还价,交易火爆的时候,从街西头的锣锅巷路口500元收一张股票,挤到街西头冻青树卖掉,就能赚500元甚至1000元。

随着越来越多的企业发行股票,红庙子街上交易的人群也越来越多。他们沿街支起桌子,摆上板凳,上面放上各种股票,不急不躁地喝着茶;也有一些所谓的“大户”租门面或附近的写字间炒股。鼎盛时期,红庙子聚集了不少于5万人,他们中的大多数其实并不懂股票,却被这里不断创造的财富奇迹所吸引,从企业职工到公务员、大学生,纷纷前往。成都周边城市,甚至沿海各省市的资本大户也闻风而至,携巨额现金到这里收购股票。当年的盛景那真可以叫做“人山人海”。

每天上下班在这蜂拥而至的人潮中挤进挤出,看着这些钱来票往,谁能禁得住诱惑?苦于自己刚参加工作,身无几文,我只好厚着脸皮找大学时的老师借了1000元钱,也想下海去炒一把。记得那是一个冬天的早上,我骑一辆破自行车早早来到红庙子,东张西望一阵子,就在地摊上用一块五一股,买了一手红光股票(一手为1000股),到了下午3点之后,就用一块八卖了出去,涨幅达到了20%,一手股票就能赚300块钱,比我那个时候两个月的工资还多,让我真切地感受到了金钱和资本在这里产生的魔力。当时我家的洗衣机和电冰箱就是这样炒来的。

红庙子的火爆不仅吸引着越来越多的市民加入炒股大军,也有越来越多的企业看到了通过发行股票募集资金的便利,一大批企业的股权证被连夜赶制出来,甚至带着还没有干透的“公章印记”,便涌入“红庙子”交易市场。1993年初,四川境内的许多公司所发行的股票、内部股权证,都陆续进入“红庙子”,甚至债券、股票认购收据都在市场上“炒”,交易品种最多时达70-80种。“到那一看就惊住了!”证监会一位曾暗访过成都“红庙子”的人士提起当时的场景依然唏嘘不已,“一条窄窄的小街,街上的人挤都挤不动。街边并排摆着一张张破桌子,桌上场景相似,左边摆着一摞股票、股权证;右边叠放起一万元一捆的人民币,最高的能有一尺多高。”

对于红庙子这样的老旧街道来讲,每天数万人的涌入是不堪重负的。炒股的人群和车流造成了红庙子街以及附近街道的拥堵和混乱,交通甚至一度陷入瘫痪。更为严峻的是,有的企业不守规矩私自发行股票甚至超发股票,篡改股权证、制造假股票、交易欺诈等行为也接连发生,不少股民上当受骗,局面开始变得混乱。曾任成都市体改委处长的丁弘在谈及红庙子的市场逻辑时说:“鼎盛时期的红庙子,只有疯狂,没有理性;只听消息,没有道理。股份公司的股权证、法人股,拟发行的认购证,有限责任公司的出资凭证、交款收据,本地的、外地的,红庙子一概都炒。什么公司的盈利能力、资产情况、发展趋势,分红情况都不管,也都不懂,有钱赚就行。”

随后,政府决定整顿这个“野蛮生长”的自发交易市场。1993年3月22日,成都市政府正式宣布将“红庙子”自发交易市场强制搬迁至僻静的城北体育馆内,俗称“白庙子”。这一天,我在办公楼门口看见,红庙子依然人头攒动。与往日不一样的是,气氛显得有些特别。满脸严肃的警察分布在红庙子的各个街口。每处醒目的墙上,都贴上了取缔红庙子交易市场的公告。红庙子街头巷尾都有警车呼闪着红蓝色的警灯,车上的喇叭在不停地播放着取缔公告。显然,大量的交易行为已经停止,仍有不少的人在叫喊着进行最后的交易。街面上一些饱经世故、悠闲自在的大爷大妈,依然一边摆着茶摊,让人喝茶聊天,一边也摆着股票样品,若无其事,大口地吸着黑卷烟,表情淡然,心若止水。但更多的人像是来和这个市场告别的,地面上的股票摊子陆续撤走了,红庙子的最后时刻,映在了怀着各种目的,与红庙子打了各种交道的人们眼里,淡定、从容和几分滑稽。一直到天色慢慢沉下来,笼罩着一层薄雾的街道,参与历史、旁观历史、见证历史的人们才停息了吆喝,静静地离去。(王世渝:《中国重组:一个中国投资银行家的亲历与思考》, 中国民主法制出版社)

1994年1月3日,政府正式下令关闭证券自发交易市场,可称为现象级的成都红庙子证券交易市场终于落下帷幕。红庙子,永远写在了中国资本市场的史册里。有学者在谈到“红庙子”自发交易市场的时候,曾引用了这样的一个例子:“1792年,纽约证券交易所诞生,由于一些从事股票交易的经纪人在华尔街一棵梧桐树下集会,因而华尔街就代表了美国的股市。华尔街股票交易至今仍采用古老的面对面交易方式,进入纽约证交所就像进入‘农贸市场’,喊价应价声此起彼伏,如拍卖一般。”似乎200多年前美国华尔街的情景与30多年前成都红庙子街的情景似曾相识,对于一个新生的资本交易形态和刚刚萌芽的资本证券市场来说,自发、无序与野蛮生长,都是必经的阶段。然而,对照今天的股市,除了可以想象的割草机,一切真相都被大堆数字遮蔽,又有几分进步值得赞美呢?“多少弄潮儿,在懵懵懂懂中/沉浮于穷人经济学/被一场只有输家,没有赢家的赌局洗劫一空/我分不清阴线和阳线/只知道,每一条起伏的K线/都是一浪对另一浪的冲击/你可以不知道/何为大海?但中流击水/你必须向纳尔逊·艾略特请教/如何在大海上冲浪……”(李永才:《股市如海》)

证券市场资深人士王瑞在一篇文章中写道,“在红庙子,从草根到大鳄,又从天堂到地狱的人不在少数,红庙子波诡云谲的人性演绎,更是在中国股市反复出现。有时经过红庙子,我会停留下来,注视着这条数百年来香火飘渺的街道,传奇在记忆中复活,它也静静注视着众生的狂欢和忧伤。”作为成都股民心中的记忆和成都资本市场曾经的起点,“红庙子”即将有新的身份和功能——“我们现在正在准备把这里从一个简单的投教基地,变成一个红庙子历史博览馆。”青羊区金融局杨敏说,“这个历史博览馆,将展出最早在红庙子市场上进行交易的股票、债券等物品,让大家了解红庙子的历史,从而让这里能够成为代表成都金融形象的一张城市名片。” 让成都带着“红庙子”的金融记忆走向未来。

2021-11-24 14:51:15

李永才(四川)

说起红庙子街,从街名来看想必与寺庙有关。在清朝之前这里并没有形成街巷,清朝时官府在这片区域上建起了一座“准提庵”,虽然庙宇规模不算大,但是很有特色。庙子四周的围墙都刷成一片棕红,很远的地方就能看见,因此百姓取名为“红庙子”。清康熙二十七年(1688年)的准提庵,通红的围墙内香火缭绕,很是一派前清盛世的景观。因庙聚人成巷,一条窄街小巷日渐形成,直到光绪五年(1879年),正式命名为红庙子。清宣统年间,庙毁不存,民国初在“准提庵”旧址上建了一所榴荫小学,解放后改为红庙子小学。红庙子,作为街名,便一直沿袭至今。

与红庙子街口南北相交的是鼓楼街,说起这鼓楼街,历史更为久远。明万历年间这里建有一座钟鼓楼,张献忠驻成都时毁于战火,清末在旧址上重建钟鼓楼,楼上置有钟、鼓,“击鼓报时辰,敲钟报火警,钟声紧叩,惊扰里巷;鼓声鸣动,遥传数里”。因此,钟鼓楼又名韵远楼,民间呼之为“鼓楼”。鼓楼建造别致,琉璃瓦屋顶,飞檐走角,古朴凝重,是老成都一景,为锦城胜迹之一。清宣统年间,鼓楼上的钟声变喑哑,被成都名士傅崇矩列为成都十四大怪谈之一 ——“鼓楼街上之大钟撞之不鸣”。鼓楼街比红庙子街长,有鼓楼南街和北一街至北四街。1953年,鼓楼被拆除,鼓声成为绝响,胜景从此不复。鼓楼街地处老成都城市中心,历经多轮城市营造的变迁,如今这里已是宽阔整齐的街道。说起来,我与鼓楼街还有一些不解之缘。鼓楼北三街1号,处于红庙子与鼓楼街的十字路口,这里也是我人生之旅的路口。

1992年初,成都市工商局新办公楼在此落成,我当时在二楼的企业监督管理处做一个职员,处里的同事多是从其他部门抽调来的,年轻人多,清一色城里长大的孩子,没多久,这个处就解散了,当时李再光处长认为我在文章方面有一点长处,就推荐我去了局办公室。一起工作的,有从西藏调来的张雪明和从四川大学工商专业硕士毕业的范秋萍,张雪明算是干文秘的行家,而我却是半路出家,秘书工作一窍不通,幸得有乐于助人的万维国副主任的悉心指教,得以较快上手。

现在想来,文秘干一年多,刚开始还有点新鲜感,后来只剩下乏味。没多久,就趁报送材料之机,“麻起胆子”直接向一把手邵文库同志汇报了希望换一个差事的想法。没想到,两个月后,我的小愿望还真实现了,被安排去了成都商标事务所,不管怎样,作为法律专业的毕业生,这也算是专业对口。所长李枝龙当过工商干校校长,能说会写,性格刚直,我与之相处还比较投缘。在事务所涉外代理部,与四川外语学院学法语的刘梅一起,从事马德里商标国际注册代理及涉外商标案件处理,每天除了忙于日常事务,在知识产权领域也学习积累了不少知识和经验。干了几年自觉有点洋盘儿的事情,增长了见识,抬升了眼光,小日子过得还算巴适。

过了两年,承蒙石启学、俞世杰、文意中等指点,我有幸被选为机关团委书记,后来又做了法制处副处长,先后在政工处和法制处工作了几年。就这样,我在红庙子这个十字路口摸索人生,知道自己从哪里来,却不知道要往哪里去,恍惚5年多的时光,转瞬即逝,红庙子周边的酥白肉、耗子洞张鸭子等大小餐馆都留下了我们的经典吃相,却没有多少奇闻轶事值得回忆。唯有楼下曾经风靡一时的民间股市可以在此说道一下。

大名鼎鼎的红庙子,原本不过是一条200多米长的破落街道,却在上个世纪90年代骤然兴盛,成为热闹非凡的股票街市。今天,每当人们走过红庙子,往往会浮现出上世纪九十年代初,这里摩肩接踵、水泄不通的交易场景。一些狂热的炒股串串从楼上扔装满钱票的麻袋下来,茶座的盖碗茶旁码起一捆捆纸币;一张张花花绿绿的股票和一叠叠人民币在买者和卖者之间流连,场面蔚为壮观,现在也不明白那是一种怎样的疯狂!这条东西走向的小街,曾有多少传奇故事在此演绎,又让多少人痴迷忘返……

1978年改革开放,让中国进入了一个全新的阶段。就在这一年,中国资本市场的四梁八柱初步搭建。上世纪90年代初,上海证券交易所和深圳证券交易所先后鸣锣开放,一大批最早进行股份制改革的企业乘着上市的东风驶向资本市场的汪洋大海。就在沿海城市立足改革开放的潮头,踏浪而行时,处于西南腹地的四川成都,也有一股热情正在蓬勃涌动,这股热情把一个叫“红庙子”的街道推上了历史舞台,成了中国资本市场发展史中抹不掉的一笔,也成了老成都人难忘的记忆。

四川虽然偏居西南一隅,但却是全国股份制试点起步较早的省份之一。1980年,成都市工业展销信托股份公司获得了政府批文,要建展销大厦,为了筹措建设资金,便率先搞起了“股份制”。据称,这是1949年后,我国的第一例“股份制”样本,这所大厦(即蜀都大厦)建成之后,也成为了当时成都的地标性建筑。而到了1988年,四川省已有36户国有大中型企业和15户企业集团进行股份制试点,其中部分企业也开始发行股票。

成都钢管厂工益债券作为一种新鲜事物一度引发了当时成都市民的追捧。那时,在成都建设银行第二支行当出纳的邹晖,也感受到了那股热度。“公司当时买了很多一级半市场的纸质股票来给员工当福利,除了钢管厂的工益债券外,还有天津玻壳的股票、菊乐的股票等,其中很多企业都是自己发行股票。”邹晖说,尽管那时候还算是金融圈的工作人员,但股票到底是什么,却不甚了解。那时候,从上海与深圳股市上传回来的各种财富传奇,也开始影响对股票懵懂却又充满好奇的成都人,手持各种股权凭证的人开始寻找变现的渠道。

1992年,红庙子诞生了第一家证券行——四川金融市场证券交易中心,从此这条小街开始热闹起来,逐渐演变成了中国第一个自发的、规模最大的证券交易市场。就在这一年,一些手持股权凭证的人三五成群地往红庙子聚集,短短几个月时间,红庙子街上就聚集了成千上万的人。交易最辉煌的时候,这条街寸步难行,街上收购股权证的小摊发展到了上千家,沿红庙子街一字排开,从最早的寻求股权变现,逐渐兴起一阵轰轰烈烈的民间股权交易热潮。在这里,诞生了成都甚至四川的第一代“股民”,很多人第一次接触到了股票,并通过一张“纸飞飞”赚到了第一桶金,也有不少人在这里尝到了人生最大的失意。

最早在“红庙子”街上交易股权证的人都是三三两两的,在路口抬一块黑板,上面写着收购股票的名称。当时有人路过,甚至还不知道这做的是哪门子营生。那时候买卖股票非常简单,股权证都印成八寸见方的纸张,上面印着股份公司名称、每股面值、股数、董事长名字、公司注册地等。交易则像在菜市场买菜一样,可以讨价还价,交易火爆的时候,从街西头的锣锅巷路口500元收一张股票,挤到街西头冻青树卖掉,就能赚500元甚至1000元。

随着越来越多的企业发行股票,红庙子街上交易的人群也越来越多。他们沿街支起桌子,摆上板凳,上面放上各种股票,不急不躁地喝着茶;也有一些所谓的“大户”租门面或附近的写字间炒股。鼎盛时期,红庙子聚集了不少于5万人,他们中的大多数其实并不懂股票,却被这里不断创造的财富奇迹所吸引,从企业职工到公务员、大学生,纷纷前往。成都周边城市,甚至沿海各省市的资本大户也闻风而至,携巨额现金到这里收购股票。当年的盛景那真可以叫做“人山人海”。

每天上下班在这蜂拥而至的人潮中挤进挤出,看着这些钱来票往,谁能禁得住诱惑?苦于自己刚参加工作,身无几文,我只好厚着脸皮找大学时的老师借了1000元钱,也想下海去炒一把。记得那是一个冬天的早上,我骑一辆破自行车早早来到红庙子,东张西望一阵子,就在地摊上用一块五一股,买了一手红光股票(一手为1000股),到了下午3点之后,就用一块八卖了出去,涨幅达到了20%,一手股票就能赚300块钱,比我那个时候两个月的工资还多,让我真切地感受到了金钱和资本在这里产生的魔力。当时我家的洗衣机和电冰箱就是这样炒来的。

红庙子的火爆不仅吸引着越来越多的市民加入炒股大军,也有越来越多的企业看到了通过发行股票募集资金的便利,一大批企业的股权证被连夜赶制出来,甚至带着还没有干透的“公章印记”,便涌入“红庙子”交易市场。1993年初,四川境内的许多公司所发行的股票、内部股权证,都陆续进入“红庙子”,甚至债券、股票认购收据都在市场上“炒”,交易品种最多时达70-80种。“到那一看就惊住了!”证监会一位曾暗访过成都“红庙子”的人士提起当时的场景依然唏嘘不已,“一条窄窄的小街,街上的人挤都挤不动。街边并排摆着一张张破桌子,桌上场景相似,左边摆着一摞股票、股权证;右边叠放起一万元一捆的人民币,最高的能有一尺多高。”

对于红庙子这样的老旧街道来讲,每天数万人的涌入是不堪重负的。炒股的人群和车流造成了红庙子街以及附近街道的拥堵和混乱,交通甚至一度陷入瘫痪。更为严峻的是,有的企业不守规矩私自发行股票甚至超发股票,篡改股权证、制造假股票、交易欺诈等行为也接连发生,不少股民上当受骗,局面开始变得混乱。曾任成都市体改委处长的丁弘在谈及红庙子的市场逻辑时说:“鼎盛时期的红庙子,只有疯狂,没有理性;只听消息,没有道理。股份公司的股权证、法人股,拟发行的认购证,有限责任公司的出资凭证、交款收据,本地的、外地的,红庙子一概都炒。什么公司的盈利能力、资产情况、发展趋势,分红情况都不管,也都不懂,有钱赚就行。”

随后,政府决定整顿这个“野蛮生长”的自发交易市场。1993年3月22日,成都市政府正式宣布将“红庙子”自发交易市场强制搬迁至僻静的城北体育馆内,俗称“白庙子”。这一天,我在办公楼门口看见,红庙子依然人头攒动。与往日不一样的是,气氛显得有些特别。满脸严肃的警察分布在红庙子的各个街口。每处醒目的墙上,都贴上了取缔红庙子交易市场的公告。红庙子街头巷尾都有警车呼闪着红蓝色的警灯,车上的喇叭在不停地播放着取缔公告。显然,大量的交易行为已经停止,仍有不少的人在叫喊着进行最后的交易。街面上一些饱经世故、悠闲自在的大爷大妈,依然一边摆着茶摊,让人喝茶聊天,一边也摆着股票样品,若无其事,大口地吸着黑卷烟,表情淡然,心若止水。但更多的人像是来和这个市场告别的,地面上的股票摊子陆续撤走了,红庙子的最后时刻,映在了怀着各种目的,与红庙子打了各种交道的人们眼里,淡定、从容和几分滑稽。一直到天色慢慢沉下来,笼罩着一层薄雾的街道,参与历史、旁观历史、见证历史的人们才停息了吆喝,静静地离去。(王世渝:《中国重组:一个中国投资银行家的亲历与思考》, 中国民主法制出版社)

1994年1月3日,政府正式下令关闭证券自发交易市场,可称为现象级的成都红庙子证券交易市场终于落下帷幕。红庙子,永远写在了中国资本市场的史册里。有学者在谈到“红庙子”自发交易市场的时候,曾引用了这样的一个例子:“1792年,纽约证券交易所诞生,由于一些从事股票交易的经纪人在华尔街一棵梧桐树下集会,因而华尔街就代表了美国的股市。华尔街股票交易至今仍采用古老的面对面交易方式,进入纽约证交所就像进入‘农贸市场’,喊价应价声此起彼伏,如拍卖一般。”似乎200多年前美国华尔街的情景与30多年前成都红庙子街的情景似曾相识,对于一个新生的资本交易形态和刚刚萌芽的资本证券市场来说,自发、无序与野蛮生长,都是必经的阶段。然而,对照今天的股市,除了可以想象的割草机,一切真相都被大堆数字遮蔽,又有几分进步值得赞美呢?“多少弄潮儿,在懵懵懂懂中/沉浮于穷人经济学/被一场只有输家,没有赢家的赌局洗劫一空/我分不清阴线和阳线/只知道,每一条起伏的K线/都是一浪对另一浪的冲击/你可以不知道/何为大海?但中流击水/你必须向纳尔逊·艾略特请教/如何在大海上冲浪……”(李永才:《股市如海》)

证券市场资深人士王瑞在一篇文章中写道,“在红庙子,从草根到大鳄,又从天堂到地狱的人不在少数,红庙子波诡云谲的人性演绎,更是在中国股市反复出现。有时经过红庙子,我会停留下来,注视着这条数百年来香火飘渺的街道,传奇在记忆中复活,它也静静注视着众生的狂欢和忧伤。”作为成都股民心中的记忆和成都资本市场曾经的起点,“红庙子”即将有新的身份和功能——“我们现在正在准备把这里从一个简单的投教基地,变成一个红庙子历史博览馆。”青羊区金融局杨敏说,“这个历史博览馆,将展出最早在红庙子市场上进行交易的股票、债券等物品,让大家了解红庙子的历史,从而让这里能够成为代表成都金融形象的一张城市名片。” 让成都带着“红庙子”的金融记忆走向未来。